関連記事

-

支援者の理想を語らないでほしいと思うこともある

私の息子は現在23歳、自閉症と知的障害があります。親子ともども支援学校の先生、療育施設や放課後等デイサービスなど今まで多くの支援者に出会ってきました。 支援者に救われたことも多々あり感謝の気持ちでいっ …

2024.10.02

-

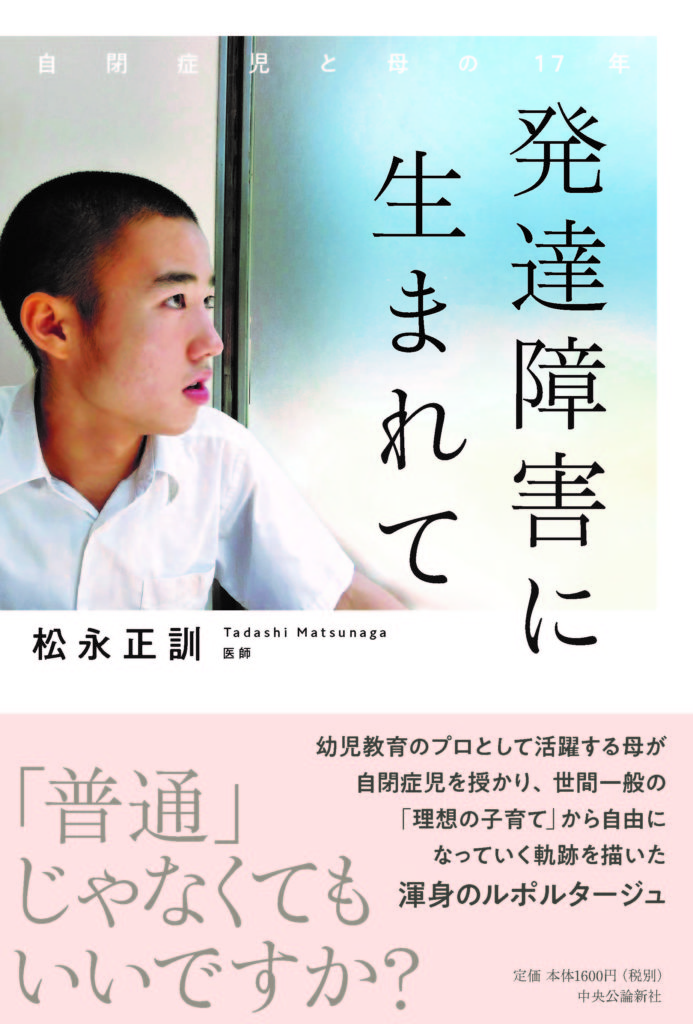

「障害は個性」って本当?自閉症のある息子と向き合って感じた違和感

「障害は個性のひとつ」——。これまで何度となく、周囲からそう言われてきました。24歳の知的障害と自閉症のある息子を育てるなかで、この言葉に何度も出会い、そのたびに、何とも言えない違和感を覚えてきました …

2025.09.24

-

本人に障害をどう伝える?いつ伝える?

子どもが発達障害と診断されたり、グレーゾーンだと言われた経験があると、「障害告知」という言葉が頭に浮かびます。 わたし自身も、保育園に息子を入園させる際、誰に、どこまで、どんな風に、伝えたらいいのか分 …

2024.11.13

おすすめの記事

-

「一人暮らしなんて無理」と思う前に~知的障害のある子の自立を支える制度の話

知的障害のあるお子さんの将来の住まいについて考えます。大人になったお子さんが「一人暮らしをしたい」と言ったらどうしますか。 一番大切なのは本人の希望 障害のあるお子さんの将来の住まいを考えた場合、グ …

2026.02.18

-

赤ちゃんはどこからくるの?知的障害や発達障害のある子への性教育を考える

息子に障害があると分かったとき、心配事のひとつに性の問題がありました。将来女の子を追いかけ回したりしないか?手を出して捕まったりしないか?――同じようなことを思ったことのあるママもいらっしゃるのではな …

2026.02.10

-

発達障害のある人が健康に気をつけるべき理由と対処法

発達障害のある人が二次障害で精神疾患になりやすいのはよく言われる話です。しかし、実は発達障害のある人は、精神的疾患だけではなく発達障害の特性からくる内科領域の病気にも要注意なんです。私も妊娠により毎月 …

2026.01.29

-

どう向き合う? 発達障害のある子の服薬拒否

病院で薬を出されたけれど、子どもがどうしても飲めない。そんな悩みを耳にすることがあります。飲ませなくては治療にならないと焦ったり、強い口調で指示してしまったり。服薬は毎日のことだけに、壁にぶつかると本 …

2026.01.07