関連記事

-

ASDとADHD「併存」の生きづらさと対処の困難さ

現在45歳の私。32歳のときにASDの診断、45歳を目前にしてADHD併存の診断を受けました。ASDとADHD、二つの特性が重なり合っていたことは、私の生きづらさを倍どころか二乗ぐらいにしていたように …

2025.10.22

-

発達障害・ASDからくる不調にフィジカルからアプローチした経験

ASDのある私は、生まれ持っての体幹の弱さや、生活スタイルによる運動不足などが重なり、心身のあちこちに不調を抱えて困っていました。しかし、あるきっかけから身体の専門家に出会い、フィジカルからのアプロ …

2023.06.28

-

あなたの隣のASD ―「謝罪」とは何かを考える

ASDの人の中には、謝罪が求められる場面で人間関係トラブルにつながる言動をしてしまう人がいます。私はこれについて、ASDとASDでない人の間の「謝罪」についての感覚のすれ違いから起きているのではと仮説 …

2023.09.20

おすすめの記事

-

どう向き合う? 発達障害のある子の服薬拒否

病院で薬を出されたけれど、子どもがどうしても飲めない。そんな悩みを耳にすることがあります。飲ませなくては治療にならないと焦ったり、強い口調で指示してしまったり。服薬は毎日のことだけに、壁にぶつかると本 …

2026.01.07

-

特別児童扶養手当の所得制限の話

発達障害専門のFPとして、日々ライフプラン相談をお受けする中で、毎回やきもきすることの1つ「特別児童扶養手当」の「所得制限」。本来は、障害のある子供と家族を支えるための制度のはずなのに、必要としている …

2025.12.17

-

ヘルプマーク、付ける?付けない?

ヘルプマークというものがあります。赤い地に白い十字が描かれた、赤十字のような印のことです。この「ヘルプマークを付けるか、付けないか」については、さまざまな考え方があります。 確かに、あのマークを身につ …

2025.12.10

-

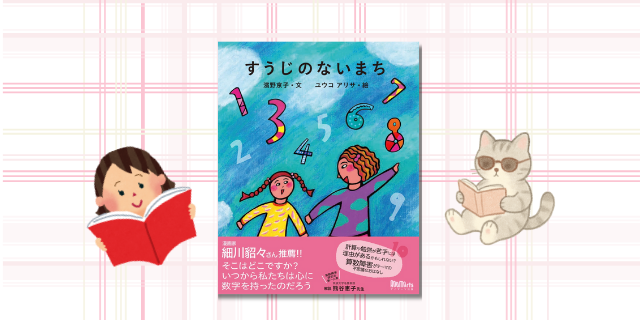

算数障害当事者が絵本『すうじのないまち』を読んでみた

発達障害の代表的なものに、 注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、そして(LD・SLD/学習障害・限局性学習障害) があります。 書店や図書館に行くとADHDやASDの本は多 …

2025.12.03