関連記事

-

妊娠中に発達障害と双極性障害Ⅱ型を抱えてもー減薬から心身ケアまでリアル体験をシェア

私は発達障害(ADHD、算数LD)に加え、双極性障害Ⅱ型と診断され、抗うつ剤や気分安定剤を1日最大20錠近く服用していました。妊活もしていない自然妊娠だったので、事前に減薬もしていませんでした。薬は主 …

2025.08.13

-

やる気が出てくる「かわいい!」の効果~かわいいものがくれる心のエネルギー~

「かわいい!」と感じる瞬間には、思わず笑顔になったり、心がふっと軽くなったりする不思議な力があります。実はこの「かわいい」には、脳科学的にもストレスを和らげ、前向きな気持ちを引き出す効果があると証明さ …

2025.08.06

-

2028年に変わる遺族厚生年金 子どものいない夫婦に大打撃。遺族厚生年金が「5年限定」時代を乗り切るために

社会制度の変更は分かりづらいものですが、確実に私たちの暮らしを揺さぶります。2028年4月に予定される遺族厚生年金の見直しも、その一つです。 今回の改正で、制度の平等性を高める観点から、男女差が撤廃さ …

2025.07.23

-

発達障害からくる不調を何とかしたい!心身改造計画は続く 続編

整形外科で理学療法士さんの施術を受けたりして、発達障害や精神疾患からくる不調に対するフィジカルアプローチを続けてきた私。先日からはさらに心身改造計画を進めようと、理学療法士さんの開業しているボディケア …

2025.06.04

おすすめの記事

-

ASDとADHD「併存」の生きづらさと対処の困難さ

現在45歳の私。32歳のときにASDの診断、45歳を目前にしてADHD併存の診断を受けました。ASDとADHD、二つの特性が重なり合っていたことは、私の生きづらさを倍どころか二乗ぐらいにしていたように …

2025.10.22

-

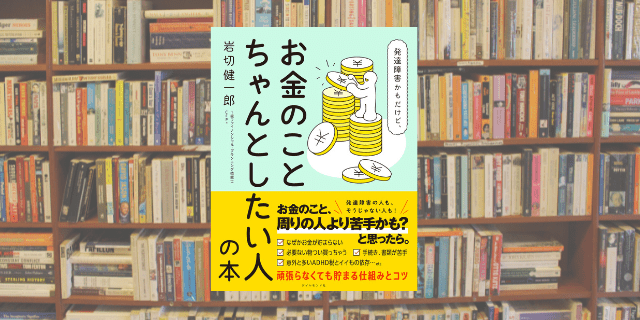

『発達障害かもだけど、お金のことちゃんとしたい人の本』(ダイヤモンド社)を出版しました!

このたび、ダイヤモンド社より『発達障害かもだけど、お金のことちゃんとしたい人の本』というタイトルの書籍を出版しました。発達障害の診断がある方も、「発達障害っぽいかも…」と思っている方も、またそのご家族 …

2025.10.15

-

療育がない時代に算数LDだった私

発達障害の一種である算数LD(算数障害)のある筆者。繰り上がり・繰り下がりのある計算は指を使ったり筆算をしたりしないとできないし、%の計算もできません。筆者は現在37歳ですが、算数LDが判明したのは3 …

2025.07.02

-

人間万事塞翁が馬、憧れの私立小が不合格でよかったと思えたこと

私立の小学校受験は11月にあります。周りを見ていると、まだ幼い定型発達の子を育てながら受験を目指している保護者の方は、どこかピリピリしているように感じます。 私自身も、かつては息子を、自閉スペクトラム …

2025.10.08