関連記事

-

発達障害のある子の就学前に考えたい、健常児との関わり方

秋は子供の就学先が決まりはじめる季節です。特別支援教育はメリットがあるが、通常学級があきらめられない……など、悩んでおられるご家族もいらっしゃることでしょう。 わが家は迷わず特別支援学級を希望しました …

2025.11.05

-

通常学級について思うことー20年の学習塾経営経験から

発達が気になる子どもが、通常学級(普通学級)に在籍した場合 私の息子には 知的障害があるので、学校時代は特別支援学校、特別支援学級の両方を経験しました。 小学校1・2年生 特別支援学校 小学3~6 …

2023.04.05

-

特別支援学校高等部の心配ごと

■特別支援学校高等部を卒業しても中卒扱い? 知的障害を伴う自閉症の息子は現在22歳です。中学校時代は特別支援学級に在籍していました。高校は義務教育ではありませんから、普通高校に、支援級はありませ …

2023.03.08

-

重度の知的障害のある方の地域移行 ~施設から故郷への物語~

先日、社会保障審議会障害者部会の報告書「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて」(案)が提出され、改めて現状の制度や仕組みについて,新たな提言がなされました。その冒頭、基本的な考え方として、 …

2022.10.12

おすすめの記事

-

発達障害がある私のPTSDについてお話しします~阪神・淡路大震災から31年の歩み

私は、発達障害(ASDとADHD)とPTSD(心的外傷後ストレス障害)を抱えています。今年1月、私のPTSD発症の大きな要因となった阪神・淡路大震災から31年が経過しました。いまだに症状と向き合う日々 …

2026.01.21

-

忘れ物力

お子さんが定型発達なのか、注意欠如・多動性障害(ADHD)なのかはわかりませんが、自分の子どもに対して「だらしない。忘れ物ばかりしている。時間を守らない。一体どうしたらよいか」と嘆いている人がいます。 …

2026.01.15

-

どう向き合う? 発達障害のある子の服薬拒否

病院で薬を出されたけれど、子どもがどうしても飲めない。そんな悩みを耳にすることがあります。飲ませなくては治療にならないと焦ったり、強い口調で指示してしまったり。服薬は毎日のことだけに、壁にぶつかると本 …

2026.01.07

-

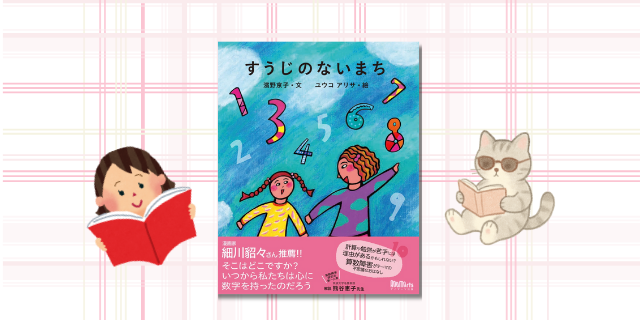

算数障害当事者が絵本『すうじのないまち』を読んでみた

発達障害の代表的なものに、 注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、そして(LD・SLD/学習障害・限局性学習障害) があります。 書店や図書館に行くとADHDやASDの本は多 …

2025.12.03