関連記事

-

特別支援学校高等部を卒業後、すぐに企業就労できなくてよかった

知的障害のある自閉症の息子は、現在24歳です。特別支援学校高等部を卒業後、就労移行支援事業所に通いました。本来は2年間以内の利用が原則ですが、コロナ禍の影響で就職活動ができず、1年延長して計3年間利用 …

2025.06.10

-

ADHDがある人がフリーランスで働く前に知っておきたいこと

ADHDがあり会社員としてうまく働くのが難しいと感じる人の中には、フリーランスという働き方に憧れている人もいることでしょう。実は私も新卒で3年間会社員をやっていましたが、まったく会社員が合わずフリーラ …

2024.06.05

-

合理的配慮が法的義務化!考え方と職場における実践事例を解説します。

令和3年の障害者差別解消法改正により、2024年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が法的義務化されました。この記事では、合理的配慮とは何かその考え方を解説するとともに、実際に発達 …

2024.05.08

-

発達障害と仕事ー発達障害がある人の6つの働き方

発達障害を抱える人の働き方には、様々な選択肢があります。働くことは経済的な要素はもちろんですが、生活の質全体にも深く関わります。収入だけで選ぶのではなく、働きやすさや、やりがいなども考慮して選ぶことで …

2024.04.10

おすすめの記事

-

忘れ物力

お子さんが定型発達なのか、注意欠如・多動性障害(ADHD)なのかはわかりませんが、自分の子どもに対して「だらしない。忘れ物ばかりしている。時間を守らない。一体どうしたらよいか」と嘆いている人がいます。 …

2026.01.15

-

どう向き合う? 発達障害のある子の服薬拒否

病院で薬を出されたけれど、子どもがどうしても飲めない。そんな悩みを耳にすることがあります。飲ませなくては治療にならないと焦ったり、強い口調で指示してしまったり。服薬は毎日のことだけに、壁にぶつかると本 …

2026.01.07

-

特別児童扶養手当の所得制限の話

発達障害専門のFPとして、日々ライフプラン相談をお受けする中で、毎回やきもきすることの1つ「特別児童扶養手当」の「所得制限」。本来は、障害のある子供と家族を支えるための制度のはずなのに、必要としている …

2025.12.17

-

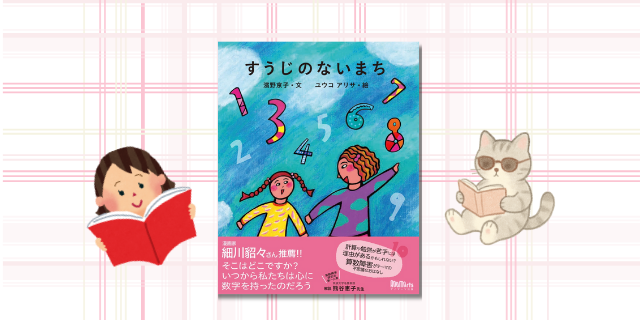

算数障害当事者が絵本『すうじのないまち』を読んでみた

発達障害の代表的なものに、 注意欠如・多動性障害(ADHD)、自閉スペクトラム症(ASD)、そして(LD・SLD/学習障害・限局性学習障害) があります。 書店や図書館に行くとADHDやASDの本は多 …

2025.12.03